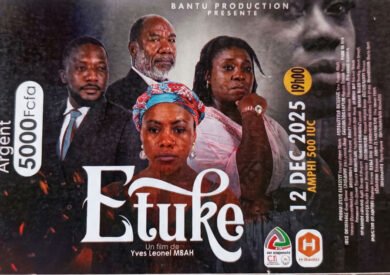

Etukè est le récent long métrage de Léonel Mbah. De l’affiche à la bande-annonce, jusqu’à la découverte du film, je me suis régalé. Un régal aux épices d’un cinéma venu d’ailleurs, alors que nous étions pourtant bien au Cameroun, au kontineng.

Ne dit-on pas que le Cameroun est un pays qui abrite presque toute l’Afrique ? Avec Etukè, il en est de même. Car le plat qui m’a été servi était tout, sauf un plat de chez nous.

À première vue pourtant, on aurait juré un mets local — quelque chose comme un couscous sauce gombo. Mais à la dégustation, c’était plutôt un fufu egusi sup, célèbre plat nigérian. Au XXIᵉ siècle, je m’exclame. Comment en arrive-t-on là ? La question renvoie directement aux notions de culture et d’éducation visuelle. Un grand frère, convaincu que Bazou dépasse le kontineng, parlait un jour de fast-food film. Nous y sommes. Et je crois que le style Nollywood (old Nollywood) a fortement contribué à l’implantation de ce phénomène.

Le nollywoodisme, c’est l’art de pratiquer un cinéma populiste et accessible, pensé avant tout pour un public local plutôt que pour les festivals. C’est un cinéma rapide et prolifique : tournages courts, budgets limités, ancré dans les réalités africaines contemporaines — famille, religion, sorcellerie, ascension sociale, tensions entre tradition et modernité. Ce cinéma est avant tout narratif, porté par des intrigues fortes, émotionnelles et morales.

Ce champ lexical définit assez bien le cinéma contemporain. Quant au cinéma post-contemporain, certains le rattachent plutôt à ce qu’on appelle le cinéma des humanités numériques. Le nollywoodisme fonctionne surtout sur l’émotion : ici, le message prime sur la perfection formelle. Certains penseurs parlent alors d’esthétique de l’urgence, ou encore de fast-food film.

La nollywoodisation intervient lorsque ce style importé devient une référence dominante, voire un absolu du cinéma africain. Le tout sous le prétexte fallacieux qu’il faut « raconter nos réalités parce que le public aime ça ». Or, le public d’hier —celui du Blanc d’Eyenga — n’est plus celui d’aujourd’hui (le public d’Agents un peu trop secrets).

Quand on a goûté à des sauces camerounaises bien faites, on commence à se dire que l’on peut réellement consommer local avec des épices de chez nous. Et lorsqu’on a un public qui veut s’évader, on peut alors se permettre d’autres standards.

Un auteur parlait à ce propos de l’esthétique du lisse : faire du populisme un levier d’accréditation, souvent superficiel ( Nina Torres) . Un peintre, lui, évoquait la peinture du trottoir : une représentation de la société figée dans une vision tropicale héritée des années 1960 — beaux couchers de soleil, piroguiers, femmes pilant le mil à l’aube.

Etukè s’inscrit dans cette logique : un cinéma qui veut faire du neuf avec du vieux. Mais qui reste enfermé dans des sauces Disney version Flavour – golibe : le riche qui rencontre la pauvre, la femme brillante issue d’un milieu défavorisé, etc. La suite, vous la connaissez.

La vraie question qui surgit alors est la suivante : Avons-nous encore besoin de ce type de cinéma au XXIᵉ siècle ? Ou bien, comme le disait un artiste chanteur : « Si ton voisin fait un wé qui te wanda, mxxf, je m’en fiche, je triche. »

Une autre préoccupation rejoint ce que Baba Diop soulevait lors d’un atelier de critique :

A-t-on réellement interrogé les différents profils de ceux qui font et consomment le cinéma ?

À cela, un ancien répondit simplement : « On fait le cinéma comme on vit. »

Cette histoire remet le couvert sur les notions d’éducation et culture visuelle .