Même si les œuvres littéraires d’Ousmane Sembène traduisent à maints égards son engagement sans faille pour les causes panafricanistes, l’écrivain sénégalais constate lui-même que son œuvre souffre d’un véritable problème de réception, compte tenu du faible taux d’alphabétisation du public d’accueil africain (Ndong, 2011 : 33). Avec le cinéma, Sembène privilégie ainsi la force des images, des sons, notamment l’usage des langues africaines, éléments de narration filmique qui permettent de toucher un public relativement plus vaste.

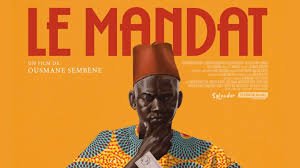

Un mandat émis par un neveu immigré à Paris chamboule la vie d’un père de famille sénégalais. Il est confronté à la corruption, à la cupidité, aux problèmes des membres de sa famille et des habitants, ainsi qu’au passage de son mode de vie traditionnel à un mode de vie plus moderne.

De ce fait, Sembène voit, à travers le cinéma, un moyen privilégié pour promouvoir les langues africaines de par l’usage des dialogues qui représentent une forme d’oralité.

Cependant, dans certaines séquences filmiques, il ne manque pas de recourir à l’écriture dans la trame narrative de quelques-uns de ses films. Quelle fonction cette mise en scène de l’écriture joue-t-elle dans la créativité de Sembène et quels en sont les enjeux de réception? Dans quelle mesure une telle démarche permet-elle à Sembène d’aller, malgré tout, jusqu’au bout des exigences esthétiques vis-à-vis de son engagement à faire des langues africaines un moyen d’expression artistique? De quelle manière Sembène feint-il parfois l’usage de l’écriture, française, pour faire passer son message à travers d’autres canaux d’information?

Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre ici en nous appuyant sur certains films de Sembène. Pour ce faire, nous commençons par une analyse des stratégies utilisées par le réalisateur sénégalais, liées, par exemple, au recours des images et des dialogues, pour renoncer autant que possible à l’usage de l’écriture dans ses films. Ensuite, nous nous intéresserons à un certain nombre d’écritures dans les génériques des films, avant d’aborder la question de l’écriture dans la trame narrative de quelques films de Sembène. Sembène, qui voit à travers le cinéma un véritable moyen d’action politique, privilégie les images et les sons, en essayant dans la mesure du possible de renoncer à l’usage de l’écriture, à défaut de le combiner à d’autres canaux d’information. Après tout, comme le fait remarquer

«il n’est pas toujours nécessaire de savoir lire, ni même de comprendre le français ou la langue qu’utilise le film pour avoir accès au monde de l’image et à sa rhétorique» Soumanou Paulin Vieyra

C’est dire quel rôle important jouent les deux canaux d’information qui constituent le visuel et l’auditif. Les films de Sembène en général et Le mandat en particulier offrent une parfaite illustration d’une telle démarche. Une analyse intermédiatique approfondie du texte littéraire de la nouvelle Le mandat et de son adaptation cinématographique Mandabi permet en effet d’apprécier à sa juste valeur la démarche esthétique de l’écrivain cinéaste sénégalais.

Si le facteur temps est prépondérant dans la trame narrative de l’action du récit, il est mis en exergue dans les deux médias par une esthétique bien différente. Pour faire passer les informations relatives aux indications temporelles, tels «le lendemain», «le jour suivant», etc., dont l’emploi est assez récurrent dans la nouvelle, vu l’impact de la fuite du temps depuis l’arrivée de l’avis du mandat, le réalisateur mise davantage sur les images. Dans le flux du récit cinématographique, Sembène donne, par exemple, à voir l’image d’un coucher de soleil. Juste après cette image, le réalisateur présente une scène à la lumière du jour. Le contraste entre l’obscurité et la clarté qui se dégage à travers le montage des deux séquences permet d’appréhender le passage d’un jour à un autre. Cette image du coucher de soleil marque la fin d’une journée difficile pour Ibrahima Dieng, aux prises avec les autorités administratives sénégalaises pour se faire délivrer une pièce d’identité.

Cette séquence est suivie d’un plan qui montre Mbarka, le marchand d’épices, ouvrir son magasin: une image qui suggère le début d’une nouvelle journée, qui sera marquée pour Dieng par de nouvelles tracasseries dans son odyssée. C’est ainsi que Sembène suggère par ces techniques narratives cinématographiques la fuite du temps. Il convient de rappeler, à cet effet, que le temps constitue la thématique centrale du film.

Le coucher de soleil ne renferme ici aucune connotation symbolique (contrairement par exemple aux comédies romantiques occidentales). Il apparaît simplement comme un moyen esthétique de rendre transparent et de façon visuelle l’écoulement du temps sans nul recours aux éléments écrits, intertitres ou autres. L’expression du passage d’un jour à un autre telle qu’elle se dégage à travers une telle indication est soutenue par des images spécifiquement culturelles.

Cette séquence est suivie d’un plan qui montre Mbarka, le marchand d’épices, ouvrir son magasin: une image qui suggère le début d’une nouvelle journée, qui sera marquée pour Dieng par de nouvelles tracasseries dans son odyssée. C’est ainsi que Sembène suggère par ces techniques narratives cinématographiques la fuite du temps. Il convient de rappeler, à cet effet, que le temps constitue la thématique centrale du film. Le coucher de soleil ne renferme ici aucune connotation symbolique (contrairement par exemple aux comédies romantiques occidentales). Il apparaît simplement comme un moyen esthétique de rendre transparent et de façon visuelle l’écoulement du temps sans nul recours aux éléments écrits, intertitres ou autres. L’expression du passage d’un jour à un autre telle qu’elle se dégage à travers une telle indication est soutenue par des images spécifiquement culturelles.

Nous voyons Mbarka, l’épicier du quartier, ouvrir sa boutique, son magasin. À travers cette combinaison intersémiotique alignant dialogues et images, Sembène ne fait pas que marquer la fin d’une journée et le début d’une autre. Il suggère de manière expressive l’écoulement, voire la fuite du temps. Il convient, à cet effet, de rappeler que le personnage principal, Ibrahima Dieng, mène tout au long du récit une véritable course contre la montre pour pouvoir toucher le fameux mandat envoyé par son neveu Abdou qui vit en France. Pour justement mieux faire appréhender la fuite du temps et marquer des repérages temporels par rapport au déroulement de l’action du récit, nous avons l’image suivante:

Dieng dans Mandabi (1968 : 69′) en train de dessiner avec le doigt.

Dans un monologue intérieur, que l’on entend au moyen de la voix off, Ibrahima Dieng, en dessinant avec son doigt dans le sable, compte le nombre de jours qui restent jusqu’à l’échéance du retrait du mandat. Sur ce, il se rappelle les différentes étapes de son odyssée (Ndong, 2013 : 82):

Am naa benn fan post ba, am naa benn fan meeri ba, benn fan ci sama kër jarbaat, benn fan bànk ba, ñaari fan ca portale yi nga xam ne jotaguma ko. Benn ñaar, ñett, ñent juróom juróom ñaar, juróom ñett, juróom ñenti fan yoo xam ne màndaa baangi fi, mu des juróom benni fan nu delloo màndaa bi Paris

Je suis resté trois jours au lit, je suis allé un jour à la poste, je suis allé un jour à la mairie, un jour à la banque, deux jours chez le photographe, sans avoir reçu mes photos. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf jours depuis que le mandat est arrivé. Il reste six jours avant qu’on ne retourne le mandat à Paris ; (notre traduction).

La combinaison entre d’une part l’image qui émane directement des modes d’expression plus ou moins propres aux sociétés orales, et le monologue intérieur d’autre part, suggère de manière expressive que déjà neuf jours se sont écoulés depuis l’annonce de l’arrivée du mandat et qu’il ne reste donc plus à Dieng que six jours pour encaisser l’argent. Les images constituent dès lors un canal d’informations privilégié dans le style narratif cinématographique de Sembène qui lui permet encore une fois de toucher les masses analphabètes. Ces illustrations pourraient inciter à penser que Sembène ne se sert que des dialogues et des images, et qu’il réfuterait tout recours à l’écriture. Pourtant, dans certains films, il est aisé de constater à quel point l’écriture peut jouer un rôle important en tant que moyen de promouvoir l’usage des langues africaines, comme le wolof.

src : Louis Ndong, Présence Francophone, N° 100, 2023